Un network mondiale di oltre 250 esperti aiuta industrie e istituzioni ad abbracciare l’economia circolare. Affinché la valorizzazione dei rifiuti diventi virtuosa e alla portata di tutti

“The French Dispatch” e il concetto di diorama

French Dispatch By Wes Anderson

È in sala il decimo lungometraggio di Wes Anderson. Dopo la Mitteleuropa e il Giappone, stavolta siamo in Francia, nell'immaginaria cittadina di Ennui-sur-Blasé dove ha sede un'immaginaria rivista, 'The French Dispatch', che sarebbe il New Yorker.

Wes Anderson è un regista di culto che ha costruito una solida fanbase con il terzo film di enorme successo, "I Tenenbaum" (2001), e ha continuato a coltivarla e farla crescere. La chiave del successo di Wes Anderson è la riconoscibilità, la familiarità, la promessa di andare a vedere un suo film senza incontrare sorprese, turbamenti. Con "I Tenenbaum" viene stabilito un immaginario peculiare e preciso fatto di elementi formali e tematici che continueranno a ricorrere nella forma della variazione su tema dove, a variare, sarà un singolo elemento: l'ambientazione - il cinema di Wes Anderson è picaresco e svaria tra i continenti - o la tecnica - "Fantastic Mr. Fox", probabilmente il suo film migliore, e "The Isle of Dogs" sono realizzati in stop motion e hanno personaggi animali. Per il resto tutto torna: le famiglie disfunzionali, le simmetrie centrali, le colonne sonore ammiccanti, il sense of humor stralunato, i colori pastello, anche gli stessi attori a ribadire che al centro dell'universo referenziale del regista c'è sempre il nucleo familiare. Qualcosa però è cambiato attorno ai film: lo statuto artistico di Anderson si è evoluto. Non è più solo un regista cinematografico. Mentre il suo immaginario invadeva e colonizzava le sfilate, gli spot, gli shooting di mezzo mondo, grazie anche al legame sempre più stretto con la maison Prada, si è cimentato egli stesso nei fashion film oltre che nella curatela di mostre ("Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori" allestita, appunto, alla Fondazione Prada). Inoltre, ha risposto alle critiche di chi descriveva il suo cinema come arredamento diventando arredatore: suo il Bar Luce, sempre alla Fondazione Prada di Milano.

Tutto ciò che tocca diventa oro e le reazioni di pubblico e critica contengono pressoché automaticamente l'aggettivo "geniale". Lo stile Wes Anderson sta su tutto, non impegna ma fa tanto chic al punto che - caso raro e quasi unico - un texano di Huston si è naturalizzato europeo ed è stato accettato nei circoli più esclusivi del vecchio continente. Date per assodate le capacità di entertainment, la qualità artigianale e commerciale di scrittura e messa in scena di prodotti estremamente efficaci, vorremmo sottolineare le problematicità della poetica e della prassi di Anderson che vanno approfondendosi a ogni film raggiungendo, con "The French Dispatch" un probabile punto critico.

French Dispatch By Wes Anderson

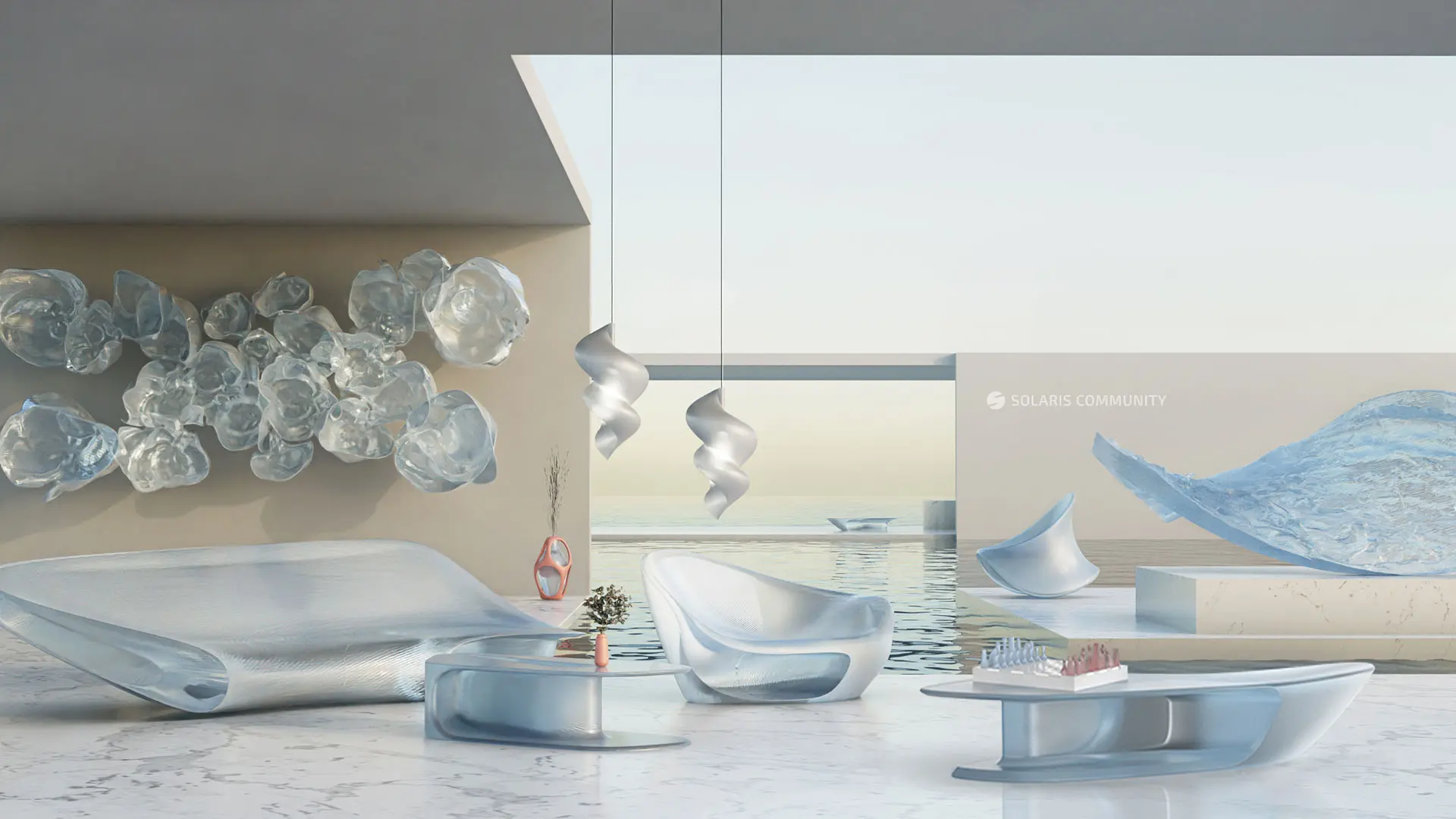

Proprio come la mostra presso Fondazione Prada era un aggiornamento molto brillante del concetto di Wunderkammer all'epoca di Instagram, "The French Dispatch" è una elaborazione del concetto di diorama e non è un caso se spesso i fermo immagine congelano l'azione in un diorama tout court. Nei tre episodi più prologo assistiamo a un catalogo di cultura e storia francese i cui molteplici riferimenti (Jacques Tati e il Sessantotto, l'art brut di Jean Dubuffet e la nouvelle cuisine) vengono liofilizzati, feticizzati e resi pronti al consumo una volta eliminati tutti gli elementi problematici, radicali, sovversivi che originariamente possedevano. Tutto è ridotto a estetica - a tour de force visivo con una trovata a scena per avvincere lo spettatore mentre lo si conforta - e il conflitto eliminato oppure a ridotto a dinamica interfamiliare. Nel cinema di Wes Anderson scompare la politica. "The French Dispatch", come i suoi predecessori, è un'avventura turistica in Francia - una Francia ricreata ad Angoulême che non esiste se non nell'immaginario dell'autore, il cinema di Anderson correttamente è un cinema di scenografia essendo escapista - che, come i turisti, si limita a guardare la superficie e passare oltre. In un momento storico in cui si fa grande uso (e a volte abuso) della formula "appropriazione culturale" potremmo porci la questione riguardo a questo genere di operazione scoprendo probabilmente una robusta dose di cinismo nella riduzione in burletta di dinamiche culturali o storiche complessissime come l'avanguardia o il Sessantotto. Non è chiaramente un'operazione illegittima ma viene da domandarsi quanto amore ci sia se un altro regista altrettanto cinefilo e citazionista come Quentin Tarantino ha realizzato un capolavoro come "C'era una volta a Hollywood" ricostruendo un mondo perduto per salvarlo piuttosto che sfruttarlo. Il cinema di Wes Anderson con la sua appropriazione di immaginari predigeriti riposizionati in un diorama formalista finisce ad alimentare la richiesta attuale di arte innocua e l'incancrenirsi della retromania, nella proliferazione mortuaria di un passato e il sequestro della possibilità del futuro, dell'inedito.

Enunciate le problematicità, è necessario registrare come il secondo livello di lettura, più interessante, dimostri anche un'assenza di disonestà intellettuale. I temi dei racconti rispecchiano le proprie manie autodenunciandole: la rapsodia turistico-letteraria, il collezionismo (cos'è la parata di star da Tilda Swinton a Thimotée Chalamet, da Benicio del Toro a Léa Seydoux, da Frances McDormand a Edward Norton se non un'altra forma di collezionismo?), il pastiche.

Storie

Storie