Un network mondiale di oltre 250 esperti aiuta industrie e istituzioni ad abbracciare l’economia circolare. Affinché la valorizzazione dei rifiuti diventi virtuosa e alla portata di tutti

Giulio Ridolfo, maestro del colore, tra grandi aziende e sperimentazione

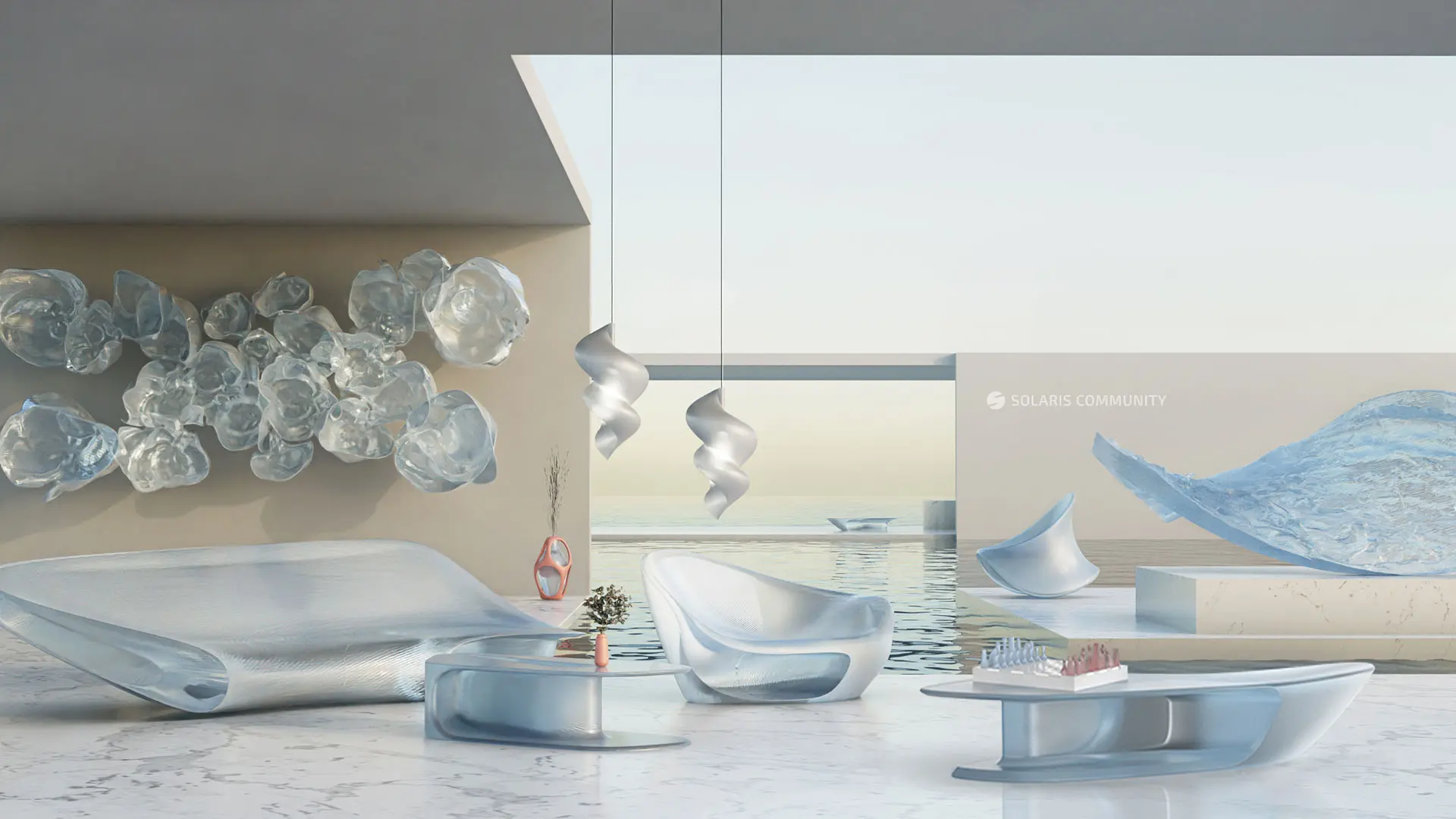

Materialising Colour: Journeys with Giulio Ridolfo (Phaidon), ph. Howard Sooley

Le infinite sfumature del textile e colour designer più ricercato al mondo e onnivoro di vita. Tra fashion, design e progetti con Ron Arad, Antonio Citterio e Patricia Urquiola

Chi ha inventato il colore? Se Goethe si vantava di essere stato l'unico ad aver visto chiaro “in questa difficile scienza del colore”, Giulio Ridolfo non gli è sicuramente da meno. Che sia il re delle tinte è faccenda indiscussa. Coram populo, ovviamente, quello del design industriale e delle importanti aziende europee di interni, abbigliamento e accessori del mondo che lo cercano quale impareggiabile mentore in materia. E lo venerano come un dio.

Udinese, con laurea in Fashion Design presso la Domus Academy di Milano nel 1985, da allora è partito alla conquista del colore come elemento di connessione analogica alla natura del mondo. L’ispirazione del suo affascinante lavoro gli viene regalata da tutto, in primis dall’arte, dalla fotografia, dalla moda, dal cinema, dal cibo e da maestri del design quali Nanna Ditzel, Dino Gavina, Alexander Girard o Florence Knoll, personaggi per i quali il colore era una semplice e meravigliosa estensione della natura. Curiosità e sperimentazione verso il colore è, dunque, il suo mantra. Tradurre il colore in texture e pattern, invece, il suo mestiere.

La filosofia e il modo di lavorare di Giulio Ridolfo sono ben narrati nel volume Materialising Colours. Journeys with Giulio Ridolfo (Phaidon, 2020, a cura di Jane Withers, fotografie di Howard Sooley), sponsorizzato dalla danese Kvadrat, azienda leader nell’innovazione tessile e nei processi di green making per cui Ridolfo ha collaborato per circa 25 anni, portando in lascito all’essenzialità e chiarezza del design nordico la calda sensibilità e sensualità mediterranee. Pagine che sono essenzialmente un taccuino di viaggio tra tessuti e colori visti con gli occhi di chi ha sognato e continua a sognare rigorosamente in multicolour. E anche di storie di sodalizi professionali e amicizie, come quella con Patrizia Moroso che lo chiamò per collaborare ad alcuni progetti con designer del calibro di Ron Arad, Antonio Citterio e Patricia Urquiola.

Giulio Ridolfo, ph. Sara Deganello

Mi piace molto questa domanda! Sì, il colore per me è un tema continuativo e non legato a una tendenza perché non faccio trend, né forecast, e non ho mai nemmeno voluto partecipare a quelle riunioni sul colore dell'anno.

Per me è una componente organica della materia che si va a trattare, per cui ha a che fare con la matericità e con quello che vogliamo rivestire. Occupandomi di colore, a volte su temi specifici – il tessile, una plastica o un oggetto particolare – ha senso lavorare in un modo più empatico con la materia stessa e capire che cosa si può trarre al massimo da ciascuna. È una pratica che mi ha sempre accompagnato ed essendomi formato nella moda ho avuto molte esperienze legate al monotema, come quello del nero. Il nero riflette molto bene su alcuni tessuti e molto meno su altri. Un nero di velluto non è lo stesso della gabardine.

Ah, è stato un passaggio bellissimo in realtà! Mi piacciono molto le arti applicate e il fatto che fashion e design fossero uno seguente all'altro mi ha permesso di fare un salto di qualità. C'è una piccola cosa che ricordo: allora ero incosciente ma forse si intravvedeva già qualcosa. Da ragazzo mi sarebbe piaciuto fare scenografia, però le scuole erano impossibili. A vent'anni ho tentato di mandare i miei materiali al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, ma non mi hanno neanche preso in considerazione. Lo spazio scenico e tutto quello che riguardava il movimento attorno alla persona mi hanno sempre interessato. La moda mi è sempre piaciuta e mi piace ancora, ma preferisco il costume, inteso come modo di vita.

Quello che vedo ogni tanto denota un linguaggio molto nervoso. La moda sta soffrendo un po’ di autoimmunità. E non è bello. È un tipo di racconto troppo rapido, troppo fine a sé stesso, parossistico. Ha dei punti di gioia meravigliosi, però, perché ci sono creatori molto bravi che stimo moltissimo, ma a me interessano quelli di lungo corso. Ho avuto un maestro enorme a scuola: Gianfranco Ferré, con cui ho anche lavorato. Non posso negare che quel tipo di moda, l’haute couture soprattutto, è meravigliosa. Fare l'abito da zero è fantastico. È un’arte antica, molto bella.

Però, non lo nego, mi è molto più piaciuto il tempo tecnico e riflessivo del disegno industriale, del mobile in particolare, perché lascia più spazio. Si lavora su oggetti che non si spostano così facilmente come un vestito e che prendono lo spazio, in un desiderio di continuità. Il che, poi, non vuol dire nulla perché mi piace molto anche il design dirompente. A Bologna recentemente ho visto diverse cose tra cui anche i mobili di Studio Simon di Gavina, che fanno ancora parte di Bologna. Il design di ricerca mi è sempre piaciuto, in ogni ambito.

Ho avuto l’onore di lavorare con Patrizia Moroso – è stata lei che mi ha captato – e con Patricia Urquiola. Le mie due Patrizie. Siamo molto amici e abbiamo iniziato a lavorare su certi fiori, stili e stilemi e sulla cultura del mobile, dando molta attenzione alle cuciture, alle finiture, all’aspetto sartoriale e couturizzante. Abbiamo sconvolto alcune regole classiche della tappezzeria – le cuciture al margine, il piping, il rimessato – che vanno bene, le conosciamo, però è anche bello poter vedere il mondo in modo un po’ diverso.

Se devo pensare ai maestri nel mobile cito Gavina perché riuscì a fare cose magiche, dalla poltrona Sanluca alle lacche, ai mobili, alle lampade per Sirrah. Erano anni di ricerca impressionantemente bella, che a volte adesso diventa un po’ manierista e questo mi dà noia. La maniera è sempre un tema difficile: o uno è veramente bravo e la giustifica, e sa anche prenderla un po’ in giro, o altrimenti il linguaggio diventa così pedissequo e lifestyle, cosa che detesto essendo italiano. Noi abbiamo cultura per fare design non per fare lifestyle.

La disciplina mi aiuta a essere più impulsivo nel senso che riesco a non perdere una settimana per trovare un colore che mi interessa. Alla base c’è un profondo rispetto per l'oggetto che andiamo a rivestire. C'è un momento di pancia, proprio vivo, e c'è un momento di riflessione. Qui si tratta di dare all’oggetto una pelle: rugosa o non rugosa, morbida, tattile, gentile, colorata, allegra, sobria, notturna, dipende… e questi sono pensieri che nascono nella costruzione di ogni pezzo. A me è stata data la fortuna di lavorare con grandi designer che, spesso, arrivano al progetto generalmente sfiniti e non vogliono più nemmeno pensare al colore e dicono “dai, facciamolo nero”: il che va anche bene, è una scelta di responsabilità, di Gestalt.

Materialising Colour: Journeys with Giulio Ridolfo (Phaidon), ph. Howard Sooley

Le faccio un esempio banale: quando andiamo in un negozio di imbottiti diciamo “che bel divano” e lo tocchiamo. Questo spiega tutto e, poiché andiamo a lavorare su luoghi ancestrali, un divano è come un grande contenitore, può essere il ventre della mamma. La tattilità è un valore fondamentale per un oggetto, ma cambia da uno spazio collettivo a uno privato: non mi piace avere un oggetto peloso in un posto dove si è in centocinquantamila. Mi piace avere una pelle, un materiale più normale; mi piace poter dare una tattilità perché in qualche modo è un senso, come l'udito o l'olfatto.

L’ aspetto cromatico è ovviamente importante, posso dire “che bel colore” ma devo toccarlo, soprattutto con i prodotti: normalmente valuto imbottiti, mobili, ma anche il legno, per cui la verniciatura è fondamentale. O una borsa di pelle per donna, quando la si acquista non basta dire “che bella!” ma la si tocca. Questo è l’insieme di caratteristiche che vanno a formare l'attrazione per un oggetto.

A me piace, infatti, lavorare e condividere il lavoro con altre persone. Se si può lavorare in gruppo, come ho spesso fatto con aziende molto belle, si può creare un fenomeno molto più profondo, organico, olistico, perché prende insieme tutto. Il mettere insieme più teste è la parte più bella. Non ho assistenti e il mio lavoro è fatto molto sul palcoscenico: vado in un'azienda e in diretta debbo pensare a delle idee e per questo c’è molta disciplina e anche quando faccio i colori sono molto disciplinato. Certo, c’è istinto, ma soprattutto disciplina.

Sì, colleziono oggetti, ma non in modo compulsivo o tematico. E viaggio sempre con valigie molto grandi. Mi sono dato il nickname di Mario Poppins proprio per via delle valigie e sono anche molto analogico. Quando faccio riunioni porto dei libri perché non amo le fotocopie, preparo tavole. Per me lavorare significa avere un tavolo grande su cui posso formare un collage di oggetti, di imparaticci, o di pezzi vari che mi piace in qualche modo mostrare attraverso il gusto del colore, del tatto, della forma e della tridimensione. Questa è la mia materioteca: passare attraverso questi oggetti reali. So che ci sono oggetti che mi chiamano e che metto vicino e che prima o poi possono entrare in un argomento. Oggetti di diversa natura, vegetali, foto… Adoro, poi, le cartoline, soprattutto quelle dei musei, perché sono molto belle e hanno uno spessore perfetto. Mi piace tanto anche la carta, il colore dei campioni, così come il metallo delle carte dei cioccolatini. Ha visto che colori magnifici hanno? È tutto un grande allenamento!

Tra i sistemi tradizionali diciamo che dipende da cosa devo fare. Non rinnego nemmeno il classico RAL tedesco perché ha delle vernici molto meccaniche adatte a uso industriale. Posso dire quello che non amo molto: non sono un tipo da pantone, è temperamentale, mentre amo molto l’NCS perché lavoro sui giochi di ombre e di luce, ed è molto molto pratico per me perché applicabile molto bene ed è abbastanza veritiero su plastiche e tessuti.

Da poco ho scoperto un sistema diciamo intuitivo, molto bello, che si chiama kt.COLOR e lavora su base di pigmento, quindi usa i pigmenti naturali. . Ha tonalità molto interessanti, dalle terre di Siena al lapislazzulo ai verdi Veronese, insomma colori pittorici. Fra l’altro, mi piace molto andare nei negozi di Belle Arti, e spesso compro pigmenti. Li guardo, perché per me sono una gioia fondamentale della vita.

Materialising Colour: Journeys with Giulio Ridolfo (Phaidon), ph. Howard Sooley

Quando mi è stato proposto, non volevo un libro da salone di bellezza, ma qualcosa che fosse consultabile per diversi aspetti. Che fosse sì un lavoro su di me e che permettesse di capire il mio metodo di lavoro. Ma che fosse anche dizionario e storia del colore. È stato come mettere insieme più capitoli. I libri sul colore o sono molto astratti, molto difficili. O uno scrive un libro di teoria oppure fa il colorista. Odio essere definito colorista perché non sono colorista, uso solo il colore. Si devono miscelare più cose per poter attrarre un lettore, e il taccuino di viaggio finale è quello che cambia un po’ le tappe.

Materialising Colours è nato dal desiderio del proprietario di Kvadrat che mi disse: “Giulio, il tuo modo di lavorare è così diverso, così latitudinale rispetto a questo modo danese che è così simpatico ma un po’ statico. Ci piacerebbe molto fare un lavoro sul tuo modo di fare il colore”. “Sì, io posso fare un libro sul colore, ma non so gestirlo da solo”, gli ho risposto. “Mi piacerebbe formare una sorta di comitato scientifico dove confrontarmi con alcune persone che siano designer dove possiamo creare una scatola di contenuti”. Al tempo ero già stato intervistato da Jane Withers, curatrice di design, consulente e scrittrice, molto brava, un’ecologista che fa un lavoro molto bello sull'acqua e che a fine maggio sarà curatrice della 27ma edizione della biennale BIO di Lubiana. Dopo un paio di incontri preliminari è stato deciso di creare un team mettendo insieme il mio lavoro, il narrato di Jane, le fotografie di Howard Sooley, che io adoravo e di cui conoscevo benissimo Il giardino di Derek Jarman, l’ultimo libro del regista inglese sul suo buen ritiro nel Kent. Poi, è uscito il nome del grafico, John Morgan, molto serio e poco alla moda, che lavora con David Chipperfield e con molti artisti. E, infine, si sono aggiunti dei visiting editor come Anniina Koivu e Aditi Ranjan, una signora esperta di India, fondatrice di una scuola molto valida ad Ahmadâbâd. Il libro era il contenitore perfetto.

L’idea del racconto l'ho impostata un po’ io, perché, ovviamente, il filo che lega la mia terra friulana ai cieli danesi e all'India è una parte di me. L’India è una terra che culturalmente ho conosciuto bene e che simbolicamente mi ha dato molto e mi ha liberato, facendomi capire che il colore è una cosa molto importante. Non bisogna avere fretta. Il colore arriva, se ti deve arrivare. L'ho capito da mille cose. C’è questa sovrascrittura nel colore, è tutto un continuo che poi è il linguaggio magnifico di Paul Klee e di certi scrittori come Herman Hesse.

Sì! Ci sono un paio di cose simpatiche. Lo scorso anno ho conosciuto il Messico, tanto da prendere una piccola casa, una terra che anche Tina Modotti, mia paesana, conobbe bene, così come Irving Penn, e tante altre persone meravigliose che vi hanno viaggiato in lungo e in largo. È una terra un po’ rivoluzionaria e molto bella e li farò dei progetti di artigianato con l'idea di presentarli in una galleria nordica, tra un paio di anni. È un lavoro di antropologia culturale. Sono stato molto attratto da alcune cose come il bordado, il ricamo sentimentale, una scrittura. Il ricamo è una cosa che sovrascrive, tematica molto affascinante che applicherò sicuramente.

Poi c’è un progetto d’interni in Germania. Il proprietario mi ha contattato attraverso il libro, colpito dal mio modo di trattare il colore. Infine, ci sono progetti, piccoli e grandi, che riguardano l'arredo: sarò a Milano con un'azienda friulana che esporrà al Salone del Mobile a giugno: lavorerò su un concetto di colore capovolto, ma vi dico solo piccole cose … ha a che fare con il metallo curvato, un modo di pensare molto nuovo per me.

Salone, Milano and beyond: il Salone è protagonista a New York e Toronto

Prosegue il viaggio a tappe della Manifestazione per svelare e raccontare le novità della 63ª edizione. Tra le altre, due grandi installazioni: in anteprima mondiale Villa Héritage dell’architetto Pierre-Yves Rochon e Mother di Robert Wilson

Prosegue il viaggio a tappe della Manifestazione per svelare e raccontare le novità della 63ª edizione. Tra le altre, due grandi installazioni: in anteprima mondiale Villa Héritage dell’architetto Pierre-Yves Rochon e Mother di Robert Wilson

Storie

Storie