Un network mondiale di oltre 250 esperti aiuta industrie e istituzioni ad abbracciare l’economia circolare. Affinché la valorizzazione dei rifiuti diventi virtuosa e alla portata di tutti

Riporta la dimensione progettuale in un paese che l’aveva persa, il Libano. Da allora si definisce una designer locale con una visione internazionale.

Conosco Karen Chekerdjian da moltissimi anni: personaggio a sua insaputa oltremodo affascinante, Karen nasconde dietro un francese leggermente roco una provenienza piuttosto anomala: è infatti nata in Libano, terra non particolarmente nota per il design. Una nazionalità “non casuale”, quindi da segnalare perché, sebbene parte della sua formazione sia avvenuta fuori dal paese natale, Karen ha cercato sempre (ben prima che si sostenessero le tesi sul design contestuale) di rileggere nella sua opera caratteristiche locali, che si trattasse della dimensione di certi pezzi, che si trattasse più specificatamente della ripresa di tecniche o lavorazioni tipiche. Tuttavia niente mai veniva interpretato in chiave folkloristica o citazionistica, strizzando l’occhio a una facile estetica “arabeggiante”, anzi, al contrario, potremmo parlare di astrazione. Il suo lavoro, che realmente meriterebbe di essere più conosciuto in Europa, ha seguito un percorso autonomo e indipendente, al punto che riesce difficile scoprirne le matrici e incasellarlo in una tendenza.

Nel nostro mestiere essere donna non è mai stato semplice, ed è così anche oggi sebbene la situazione appaia più equilibrata. In realtà è solo un’impressione di facciata: per ricredersi è sufficiente confrontare il numero di designer uomini che arrivano ad avere pezzi in produzione rispetto al corrispondente numero di designer donne. E comunque ho notato che anche i miei clienti sono stati praticamente sempre uomini: non può essere un caso!

Per quanto riguarda invece la mia decisione di rientrare a Beyrouth nel 2000, esattamente un anno dopo che Edra aveva prodotto il mio primo pezzo, è stato senz’altro un colpo di testa o piuttosto una profonda intuizione. Nessun ragionamento: mi sono lanciata nella bocca del lupo a occhi chiusi. Forse è il mio istinto che sempre mi porta dove le cose sono più difficili: voglio capire meglio che può succedere mettendosi in una situazione di instabilità.

Nessun omaggio! Ma una grande passione per la gente capace di lavorare. Adoro i materiali e le relazioni che si creano con gli artigiani. A Beyrouth non esisteva alcuna industria del mobile quindi dovevo per forza trovare un altro modo: ho passato allora molto tempo nei laboratori cercando di capire cosa si sarebbe potuto fare e alla fine mi sono trovata coinvolta…. ma non condivido a priori l’adozione di grandi ideali, sia politici sia sociali, per raggiungere degli scopi prettamente personali: è troppo facile dire “ho lavorato sul territorio aiutando gli artigiani a svilupparsi”, in realtà credo che questa gente mi abbia dato almeno quanto ha ricevuto da me. Mi definisco una designer locale: è una dimensione che reclamo con forza. Tutto quello che ho fatto non avrebbe mai visto la luce se fossi rimasta a Milano. E allora posso dire di essere fiera di quanto ho realizzato a livello regionale: faccio in realtà parte della prima generazione di designer che, dal dopo guerra, ha cercato di riportare la dimensione progettuale in un paese che aveva perduto ogni sensibilità e capacità realizzativa. Per questo rivendico in modo molto critico la mia realtà nel contesto del design internazionale.

Mi sento parte della scuola milanese della fine degli anni ‘90: è una dimensione che mi appartiene e lo dichiaro forte e chiaro! Erano anni in cui tutto appariva ancora possibile: i nostri progetti non erano altro che idee, concetti. Non volevamo vendere nulla! Nel 1998 vagavamo per le strade di Milano portando sulla schiena il fardello dei nostri disegni: tutto andava rimesso in questione. Bisognava farlo e, personalmente, se non lo avessi fatto avrei prodotto solo merda, esattamente come molte delle cose che vedo oggi: nessuno vuole più porsi delle domande, tutti vogliono soltanto vendere, vendere qualunque cosa!

Questa è la domanda più bella che potevi farmi! L’ incontro con Massimo è stato per me la vera scoperta del design, un rilevatore di passione. Anche se non sempre approvava i miei percorsi, Massimo è riuscito a comunicarmi qualcosa di talmente vero, di talmente autentico che mi sentivo pronta a fare tutto: mi ha insegnato ad avere fiducia in me stessa. Massimo Morozzi è, secondo me, l’unico designer che ha davvero rifiutato il sistema, quel sistema che oggi sta progressivamente schiacciando ogni cosa. Massimo era la gioia di vivere, gli scoppi di risa, le serate indimenticabili e il “mangiare bene”, quella era la sua passione più recente: la cucina! Mi diceva, e aveva ragione, “dobbiamo sbattercene del design, l’importante è divertirsi!”. La prova sta nel fatto che nessuno ha ancora riconosciuto il suo valore reale: non una mostra, non un libro dopo la sua morte.

Se tu mi rifacessi 100 volte la domanda “chi era Massimo Morozzi per te?”, potrei rispondere 100 e ancora 100 volte in modo differente.

Non hai idea quanto abbia dovuto combattere per far accettare la mia posizione a cavallo tra arte e design. Mi hanno dato della snob, capace di lavorare solo per le elite: 20 anni fa si concepiva unicamente il design industriale, nient’altro! Faccio effettivamente parte della prima generazione che ha prodotto pezzi artigianali in serie limitata: proprio per questa scelta molti mi hanno detestata, ma comunque rientrando a Beyrouth non avrei avuto altre possibilità: nessuna industria, dovevo per forza crearmi un mondo parallelo. Ancora oggi rivendico il fatto a mano e i pezzi unici: ma, mio Dio, per la scuola milanese ero un’eretica!

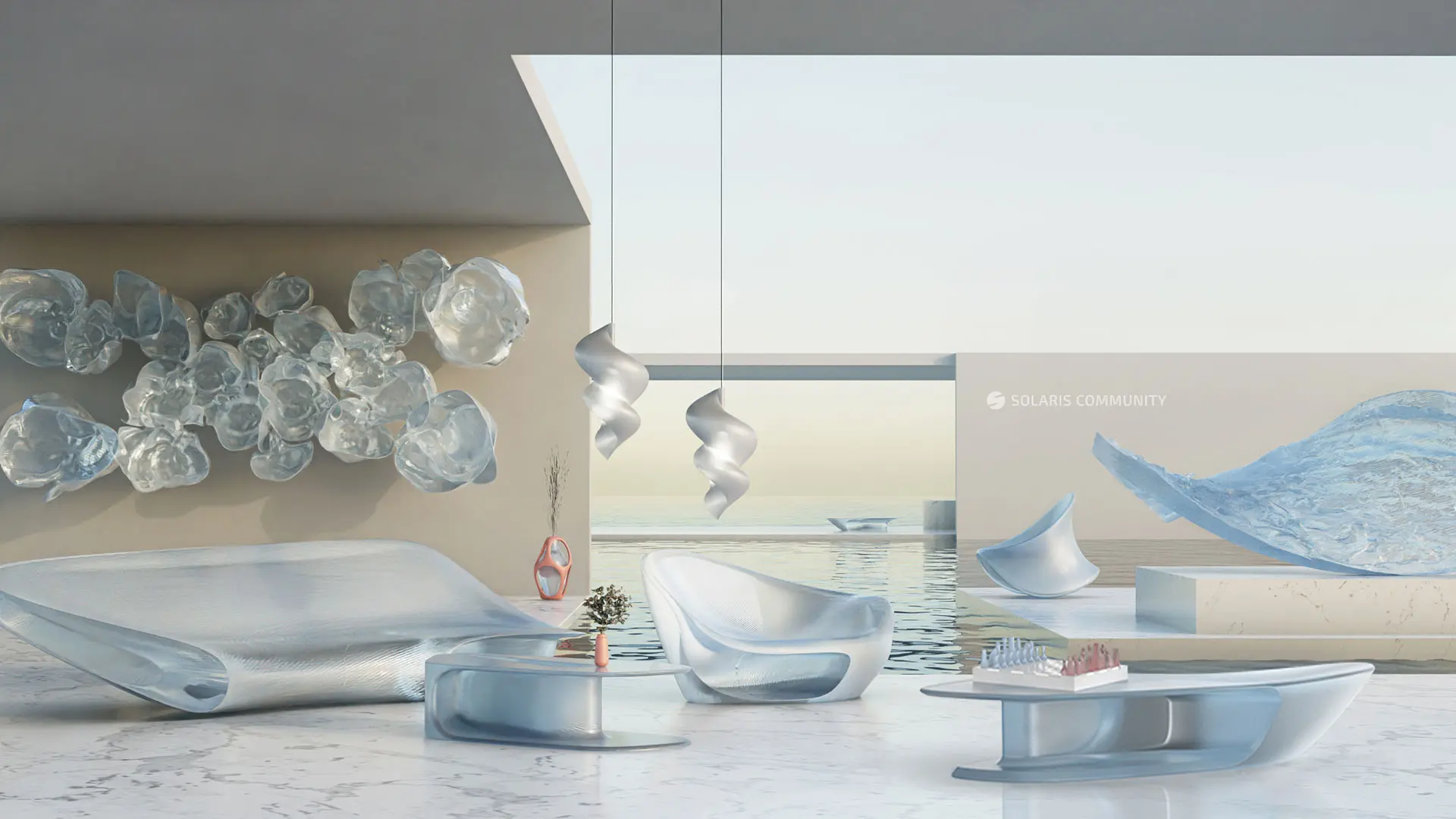

Esatto: i miei pezzi si pongono sempre in relazione con lo spazio. Sono essi stessi spazio. Ho sempre pensato che dovessero imporsi per il loro segno, marcare il territorio (senza però diventare volgari). Li ho sempre disegnati in rapporto a un contesto e in effetti sembrano assorbire totalmente l’atmosfera tutt’intorno. Amo pensarli come oggetti “archeologici”: dobbiamo essere capaci di lasciare una traccia, e quindi un significato.

Salone, Milano and beyond: il Salone è protagonista a New York e Toronto

Prosegue il viaggio a tappe della Manifestazione per svelare e raccontare le novità della 63ª edizione. Tra le altre, due grandi installazioni: in anteprima mondiale Villa Héritage dell’architetto Pierre-Yves Rochon e Mother di Robert Wilson

Prosegue il viaggio a tappe della Manifestazione per svelare e raccontare le novità della 63ª edizione. Tra le altre, due grandi installazioni: in anteprima mondiale Villa Héritage dell’architetto Pierre-Yves Rochon e Mother di Robert Wilson

Storie

Storie