Un network mondiale di oltre 250 esperti aiuta industrie e istituzioni ad abbracciare l’economia circolare. Affinché la valorizzazione dei rifiuti diventi virtuosa e alla portata di tutti

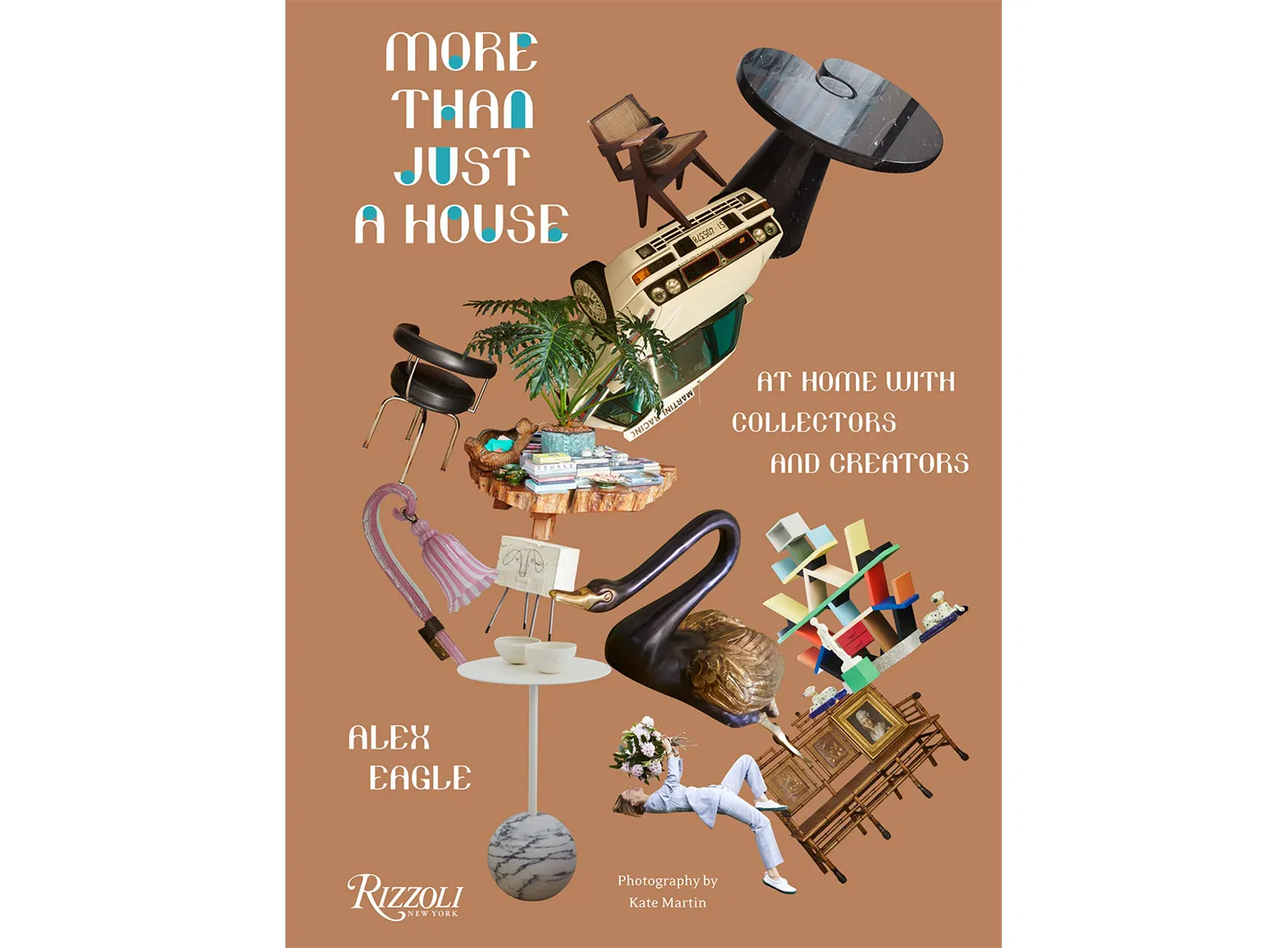

Libri per lettori curiosi: dagli oggetti dimenticati alla ricerca della bellezza, dal made in Italy al kitsch, dal potere unificatore del design alle terme più glamour, dalle case più hot agli scatti fotografici di luoghi reali dal sapore irreale fino a un activity book.

Massimo Mantellini, Dieci splendidi oggetti morti, Einaudi, 2020

“Quando nel 2009 Herta Müller si presenta all’Accademia di Svezia per ricevere il premio Nobel per la letteratura, inizia e conclude il suo discorso… parlando del suo fazzoletto. Quello che ogni mattina, quando usciva di casa da piccola, sua madre ossessivamente le metteva in tasca”. Una situazione che molti di noi, pur non avendo mai vinto il premio Nobel, hanno vissuto in prima persona: fazzoletto come esempio di oggetto “dimenticato” la cui funzione, anche ai tempi, non era tanto connessa al soffiarsi il naso quanto al segnalare il radicamento di un legame familiare.

Dagli oggetti desueti agli oggetti morti il passo è breve. Massimo Mantellini ne elenca 10 che merita citare: le mappe geografiche, il telefono fisso, la penna, le lettere (agli amici), la macchina fotografica, i giornali, i dischi, i fili (nel senso di cavi), il silenzio, il cielo.

(Ognuno di noi potrebbe completare questo elenco a seconda della sua esperienza personale: per gli architetti e i designer, la riga parallela, il rapidograph, la carta da spolvero, i rotoli di lucido, le lamette).

Alcune delle categorie di cui sopra risultano particolarmente pregnanti: prendiamo le mappe stradali Michelin, grandi come un lenzuolo, perfettamente piegate all’atto dell’acquisto e da lì in poi, a ogni consultazione, sempre più lievitanti. Oggetto tabù per i bambini (e in linea di massima per le donne), dimostrazione di virilità per il capo famiglia.

E le lettere? Quel condensato di intimità e di segreti che negli anni andava a costituire un intero epistolario, da cosa sarà sostituito? Da una mail che, per quanto intensa, nessuno stamperà mai? Da un SMS? Buono forse per un incontro erotico clandestino. Nessuna trepidante attesa di una risposta da accostare al viso, prima di aprirla con il tagliacarte, per assaporare una, anche minima, scia di profumo.

E infine Mantellini cita il silenzio e il cielo, che personalmente accomunerei in un’unica categoria: perduti sì (per la connessione perpetua, il primo, e per l’inquinamento luminoso, il secondo), ma forse non morti per sempre, anzi proprio da essi può, io credo, cominciare la nostra marcia di riscatto: siamo noi a dover prendere una decisione in proposito.

Carlo e Renzo Piano, Atlantide: viaggio alla ricerca della bellezza, Feltrinelli, 2019

La bellezza, inseguita come una “Balena Bianca”, è senz’altro celata tra le righe di questo diario intimo. Credo però che, al di là di tempeste e risacche, qui si tratti soprattutto di un padre e di un figlio e dell’occasione, sempre più rara (ben lo sanno quelli tra noi che hanno figli) per fare il punto di un rapporto. Il padre, ormai ottantenne, è un celebre architetto e il figlio aspetta e filtra le sue parole come in attesa di un viatico per la vita futura. Si gioca insomma nel BISOGNO di un rapporto, nascosto sotto l’eccezionalità delle occasioni raccontante, la parte più coinvolgente di questo particolare diario di bordo.

Partiti da Genova su una nave oceanografica, i due Piano compiono il giro del mondo e, guarda caso, lungo il percorso incontrano i luoghi in cui Renzo ha cercato di costruire un messaggio di bellezza, che si tratti di Osaka o Atene, Londra o la Nuova Caledonia.

Il viaggio ha i suoi tempi e i suoi ritmi (personaggi come il nostromo e gli ufficiali di bordo li scandiscono) che non possono essere modificati: non ci si fermerà un momento di più a New York (per ri-esaminare la Morgan Library, la Columbia University, il grattacielo del New York Times o persino il nuovo Whitney) o a Londra (per ragionare sotto l’ombra acuminata della Shard).

La ricerca (di Atlantide, cioè della bellezza perfetta e quindi impossibile) deve continuare: “Cerchi Atlantide, non la trovi, ma la cerchi lo stesso. C’è sempre qualcosa che ti manca in quello che fai, ed è quello che ti tormenta lo stomaco”. Un mal di stomaco (che tutti noi poveri mortali ben conosciamo) che ci rende simpatica e, direi fraterna, la figura del grande Renzo. Ed è proprio questo mal di stomaco che il figlio registra, architettura dopo architettura, luogo dopo luogo, nella schiacciante consapevolezza che l’architetto non è un pittore, lo diceva sempre Gio Ponti, e quindi non può cancellare nulla dalla sua opera.

Alba Cappellieri, Matteo Pirola, I talenti italiani: mente, mano macchina, Fondazione Cologni – Marsilio, 2020

La ricerca del segreto del design italiano è (ed è stata) qualcosa di assimilabile alla ricerca del Santo Graal. Avrebbero voluto impossessarsene paesi stranieri, detentori di straordinarie tecnologie, inventori di start-up, economisti e analisti finanziari. Eppure, per molti molti anni, quel segreto, che era in realtà sotto gli occhi di tutti, si è preservato. Che cosa ha permesso all’industria italiana dell’arredo di diventare la prima al mondo? Di essere aperta e ospitale per creatività provenienti da lontanissimi “altrove”? Alba Cappellieri e Matteo Pirola ce lo raccontano, senza tradire nessuno però. Si limitano a squarciare un velo sottilissimo, a porre in sequenza certe evidenze: l’industria italiana dell’arredo non è mai stata una vera industria, piuttosto un agile mix di artigianato e industria, di mano e macchina (come recita il sottotitolo del volume). A lavorazioni prettamente seriali si sono sempre alternate, ma soprattutto sovrapposte, sullo stesso pezzo, lavorazioni manuali: cuciture del cuoio, verniciature in galvanica, assemblaggi perigliosi. Insomma, eccetto casi rarissimi, la produzione “industriale” di design italiano è sempre stata “finita” da una realtà non industriale. Una dimensione “artigianale”, retaggio del saper fare di quelle botteghe che, da tempo immemorabile, caratterizzano il nostro territorio. I primi a scoprirlo non sono stati gli imprenditori (che, a un certo punto, giocavano davvero a fare gli “industriali”), ma i designer, con la loro inarrestabile fantasia, che chiedeva, volta per volta, parti in vetro soffiato (a Murano) per grandi lampade da tavolo o da terra, un’aggiunta di midollino intrecciato, nella vicina Erba (che bastava uscire da una delle “fabbriche” per essere già arrivati), piuttosto che un piedino in ferro forgiato, da vero bronzista nella vecchia Milano. Sono nati così 1000 e 1000 capolavori.

Al tempo nessuno stava lì a chiedersi se si trattasse di prodotti industriali o artigianali o misti, bastava che fossero belli, straordinariamente belli, e che si vendessero appunto a migliaia, nel mondo intero, per quel loro inspiegabile sapore, per quella loro indubbia diversità.

Solo recentemente, solo a causa della crisi, si è cominciati a entrare in un loop definitorio che ha voluto distinguere la mano dalla macchina creando tassonomie tanto curiose quanto inutili (60% artigianato – 40% industria? o forse 65% artigianato e 35% industria), con comunicati stampa in cui si predicava l’assoluta artigianalità di un manufatto evidentemente realizzato in prevalenza a macchina. Ma si sa, le parole, da un certo momento in poi, quando tutti le cavalcano, si svuotano di senso. Ecco allora giungere, forte di un patrimonio iconografico notevole e soprattutto di uno sguardo capace di non tralasciare i giovani designer e le ricerche più marginali, il lavoro di Cappellieri e Pirola a mettere in ordine prima la storia del design italiano e poi le categorie definitorie attualmente applicabili ai prodotti.

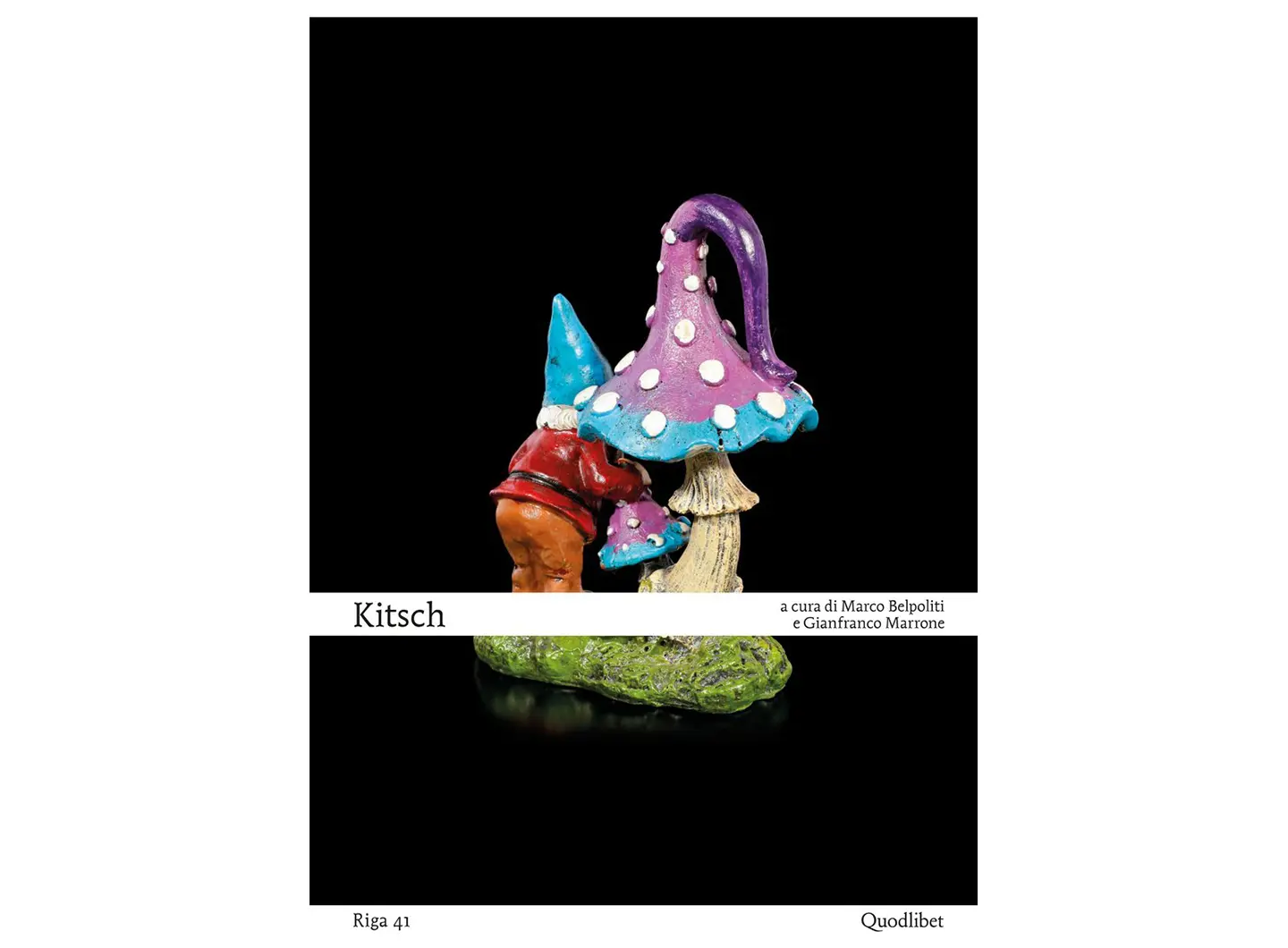

Kitsch, a cura di Marco Belpoliti e Gianfranco Marrone, Riga 41, Quodlibet, 2020

Certo poi parleremo anche del kitsch, ma intanto è sulla struttura di questo imponente lavoro di ricerca che vorrei soffermarmi. Belpoliti e Marrone hanno raccolto trentatré saggi fondamentali sul kitsch, a partire dagli inizi del XX secolo fino ai nostri giorni. Si inanellano, tra gli altri, i nomi di Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Marshall McLuhan, Susan Sontag, Umberto Eco, Gillo Dorfles, Jean Baudrillard, Arnold Hauser, Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, Milan Kundera, Italo Calvino e Vilém Flusser. Ciascun saggio viene, per di più, puntualmente, ma anche sinteticamente, commentato da un critico o da un filosofo contemporaneo, creando una vera e propria piattaforma di discussione virtuale. Segue, sempre a ritmo serrato, un questionario posto a ventisette intellettuali teso a verificare la definizione di kitsch, il suo statuto di fenomeno unicamente estetico o anche politico, le differenze con i gadget.

Ne risulta un totale di 605 pagine che si leggono di un fiato, arrivando a confrontare agilmente ipotesi differenti. Si giunge infine a una risposta condivisa? NO! Cosa sia stato il kitsch, quale la sua origine (fenomeno meta-storico o invenzione della piccola borghesia in ascesa durante il periodo romantico?), quale la sua possibile definizione oggi? Se da un lato pare che la cultura contemporanea ne sia permeata, in una dimensione di cattivo gusto generalizzato, dall’altra il senso stesso di kitsch, e quindi di “gusto”, buono o cattivo che sia, viene posto in discussione. La perdita di centralità della cultura Occidentale e il conseguente prevalere di concetti di ibridazione e multiculturalità rende difficile assumere una posizione certa relativamente al kitsch, lasciando in certo senso alla visione e alla sensibilità di ognuno di noi una possibile risposta. Quello che invece è certo, per riprendere l’assunto iniziale, è che i problemi storico-critici vanno affrontati in questo modo attraverso una solida metodologia di ricerca che faccia piazza pulita di tante parole nel vento che oggi, quotidianamente, si ascoltano e si leggono. Un unico rimpianto, a voler a tutti costi formulare una critica, ovvero che i curatori non abbiano avuto l’ardire di porci una loro sintesi finale, azzardando la loro personale definizione di kitsch.

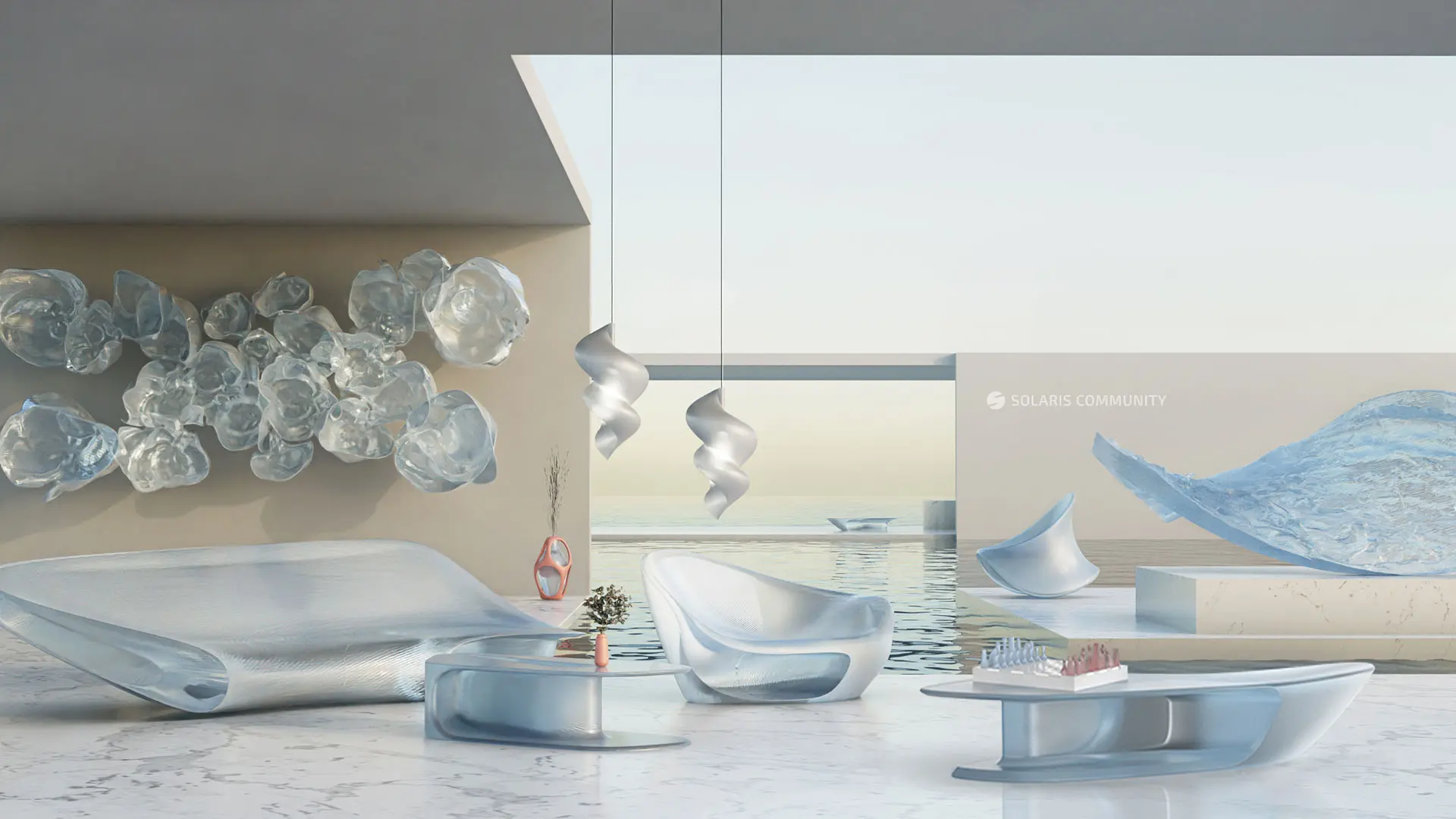

Satyendra Pakhalé Culture of Creation, AA.VV., nai010 Publishers, 2019

Parlare di speranza e ottimismo in questi tempi malati è una vera sfida. È questo il messaggio che emerge da questa monografia, la prima, su uno dei nomi di spicco del panorama della creatività internazionale. Un’esplorazione del ruolo del design nel promuovere il bene comune e il suo potere unificatore in un mondo sempre più diviso. “Il design – per dirlo con le parole di Satyendra Pakhalé - è un atto culturale di giustizia al pari di utilità e bellezza”.

Culture of Creation, oltre ai pensieri in libertà del poliedrico designer indiano, lanciato dal SaloneSatellite nel 2001 riporta saggi critici di professionisti del settore – Paola Antonelli, Tiziana Proietti, René Spitz, Aric Chen, Juhani Pallasmaa, Stefano Marzano, Jacques Barsac Wera Selenova e Ingeborg de Roode – da cui emerge una nuova prospettiva del ruolo del design: un nutrimento del bene comune, necessario per la coesione sociale. Emerge, anche, un progettista che va oltre il proprio naso regalando un’anima ai propri lavori, quasi un Geppetto contemporaneo, e che non si lascia attrarre dal facile consumismo dell’industrializzazione. “Ho sempre visto il mondo come un insieme di individui: tutti noi siamo legati, ma purtroppo la politica attuale non lo rispecchia. E anzi, le nuove tecnologie limitano il nostro modo di approcciarci alle cose e le nostre possibilità”, dichiara. Per Pakhalé, in particolare, la professione di designer è una vera e propria espressione di ottimismo. Condizione sine qua non per poter creare. La cultura della creazione, appunto. Ogni processo creativo presenta avversità e difficoltà sicuramente difficili da superare senza questo specifico approccio.

Il libro ci regala anche bellissimi acquerelli. Fin da bambino Pakhalé amava fare schizzi e disegnare a matita. Quando apre il suo studio, istituisce una pratica giornaliera: dipingere ad acquerello su carta di cotone, con una sola pennellata. Con questi limiti esprime la volontà di concentrarsi solo sulla pratica e “pensare attraverso l’astrazione”: ossia, lasciare andare la parte razionale a favore dell’intuito e di una visione inconscia.

Riponendo il bel volume, vogliamo portare via con noi questo suo prezioso insegnamento. “Il design deve aiutare ad avvicinare fra loro gli elementi disintegranti e unirli nella società”. Ora più che mai!

Storie

Storie