Un network mondiale di oltre 250 esperti aiuta industrie e istituzioni ad abbracciare l’economia circolare. Affinché la valorizzazione dei rifiuti diventi virtuosa e alla portata di tutti

In poco meno di vent’anni, abbiamo imparato a riconoscere la sua “firma”. Oki Sato, alias nendo, si racconta a ridosso dell’uscita del secondo volume della sua biografia.

Al debutto aveva solo 25 anni, ma le premesse dei primi progetti annunciavano la veloce traiettoria che avrebbe compiuto di lì a poco. E che non è sfuggita alle aziende italiane. Puntuale, ironico, essenziale, lungimirante, poetico sono le componenti che si riconoscono nei numerosi oggetti e installazioni – e ora anche nelle architetture – che sforna a gran ritmo dal suo studio a Tokyo, con annessa sede a Milano. Un ritmo che non lo distrae dalla coerenza, né dagli obiettivi del committente, che trovano sempre nei risultati una ragione universale. Più che rivoluzionare il design, ha rafforzato le basi fondative del buon progetto con un linguaggio unico in grado di investigare il presente per parlare di futuro al mondo contemporaneo. Cioè tutto tranne che semplice, nonostante la semplicità con cui ciò che fa arriva a chi lo guarda e lo usa.

Ritengo che la mia prolificità sia semplicemente dovuta alla mia natura di designer. Per usare un’analogia culinaria, credo che esistano designer che eccellono nella creazione di piatti a cottura lenta, come lo stufato, mentre ce ne sono altri che si occupano a ritmo sostenuto di piatti che richiedono destrezza e che prediligono la freschezza, come il sushi. Io faccio parte della seconda tipologia e, concentrandomi sulla freschezza delle mie idee e producendole a ritmo sostenuto, penso di essere stato in grado di generare un circolo virtuoso che mi permette di ottenere input sempre nuovi.

Nello studio di Tokyo ho 8 stampanti 3D sempre in funzione a pieno regime con cui concretizzo il più rapidamente possibile le mie idee in formato tridimensionale mentre cerco di elevare la qualità del design. Personalmente, non ho strumenti a cui sono più legato: fintanto che ho carta e penna a portata di mano non patisco lo stress. Passo le mie giornate a disegnare schizzi, a fotografarli con lo smartphone e a mandarli al team di designer.

Non c'è una differenza particolare. Semmai, cerco prima di “serializzare” le idee che ho in mente, per poi esplorarne in modo ampio le possibilità. Ciò che estraggo alla fine di questo processo diventa un oggetto singolo, mentre ciò che non estraggo e che si sviluppa così com’è in un dato ambito diventa una serie o una variante – direi che il concetto è questo. Perciò, il processo è lo stesso, con una sola differenza che deriva dalla presenza o dall’assenza dell’ultimo passaggio.

Credo che l'essenza del design sia considerare la relazione tra: persone e cose, persone e spazio, persone e persone. Ritengo che prestando costante attenzione al comportamento e alle emozioni della gente, si possa dare vita a nuove idee e nuovi valori.

Sono nato e cresciuto in Canada fino all'età di 10 anni, poi ho vissuto a Tokyo e, dopo essere diventato designer, ho trascorso molto tempo in Italia. Con alle spalle un bagaglio così, è forse inevitabile che la mia espressione sia frutto della fusione tra culture e pensieri diversi.

Quando si usa la parola "fusione" si finisce quasi per dare l’impressione di voler forzare insieme cose che non sono correlate tra loro, come mettere il sashimi sulla pizza...

Ma in questo caso, l’immagine più adatta è forse quella dell’essere “straniero” ovunque ci si trovi, con la capacità di vedere le cose a mezzo passo di distanza dal centro, il che dona la possibilità di trovare nuovi “punti di contatto” tra culture diverse

In passato ho progettato spazi per esposizioni e ho collaborato con altri autori svariate volte, ma questo progetto era molto diverso. Normalmente, il dialogo con la controparte è indispensabile in una collaborazione, in questo caso non era possibile. Inoltre, poiché nella composizione dello spazio i protagonisti erano gli “oggetti esposti”, io avrei dovuto dedicarmi a un ruolo secondario, mentre invece per questo progetto mi è stato richiesto di esprimermi come artista. Perciò ho plasmato nella mia mente un "nendo" e un "Escher" immaginari, e li ho fatti dialogare tra loro, dando l’impressione che il design della mostra sia stato frutto dalla loro collaborazione. Tra i quasi 160 oggetti esposti, lo schizzo di una mano, Study for Drawing Hands (1948), è stato esposto all’inizio, mentre l'opera Drawing Hands (1948) in cui due mani sembrano disegnarsi a vicenda, è stata esposta alla fine – anche questo è stato voluto perché forse desideravo trasmettere ai visitatori la genuina sensazione di un progetto nel cui design mi fossi cimentato da solo all’inizio, e in due alla fine.

Si percepisce un fascino “dinamico” dalle fotografie di Yoshida, che catturano il momento in cui palloncini colorati pieni d’acqua vengono scagliati a terra, si deformano a mezz’aria e si scontrano tra di loro. È per questo che, quando è stato il momento di esporre le sue fotografie, ero consapevole del fatto che per nessuna ragione la loro espressività sarebbe dovuta risultare “statica”. Ho vagliato ripetutamente una serie di possibilità e il risultato è stata una soluzione progettuale attraverso la quale, facendo galleggiare con il minimo materiale necessario alcune lastre acriliche su cui erano state stampate le fotografie, le ombre di quest’ultime cadevano nello spazio e aumentavano il senso di galleggiamento; inoltre, il lieve spostamento d’aria causato dal passaggio dei visitatori faceva ondeggiare le opere. Tra l’altro, dato che c'era la possibilità che i bambini volessero toccare le opere esposte, ci eravamo premuniti preparandone una scorta, così da non avere problemi qualora fossero cadute e si fossero rotte. (sorride complice, ndr)

Da designer, invece che esercitare la propria forza univocamente per abbattere l'avversario come si fa nel pugilato, ritengo che sia importante utilizzare l’energia dell’antagonista come si pratica nel judo. Un commento en passant di un cliente, la lunga storia di un brand, i rifiuti intorno a una fabbrica – esistono molti spunti come questi e direi che, fornendo loro un piccolo stimolo, può nascere spontaneamente un risultato affascinante. Tutto ciò è molto diverso dai designer che portano con sé “quello che vogliono fare” e lo impongono al cliente. Per me è importante adottare un approccio che faccia emergere il fascino e il valore intrinseco dell’interlocutore.

Credo che le persone siano creature che provano paura ed emozioni negative nei confronti di cose che non hanno mai visto o sperimentato prima. Quindi è importante che sia proprio la tecnologia all’avanguardia a fornire quanti più punti di contatto con l’analogico, facendo provare alla gente un senso di déjà vu del tipo: “l’ho già visto da qualche parte” o “mi sembra di averlo già usato”.

Dovrebbe essere qualcosa che dia la forte impressione di essere sempre stata in un cantuccio della stanza della nonna.

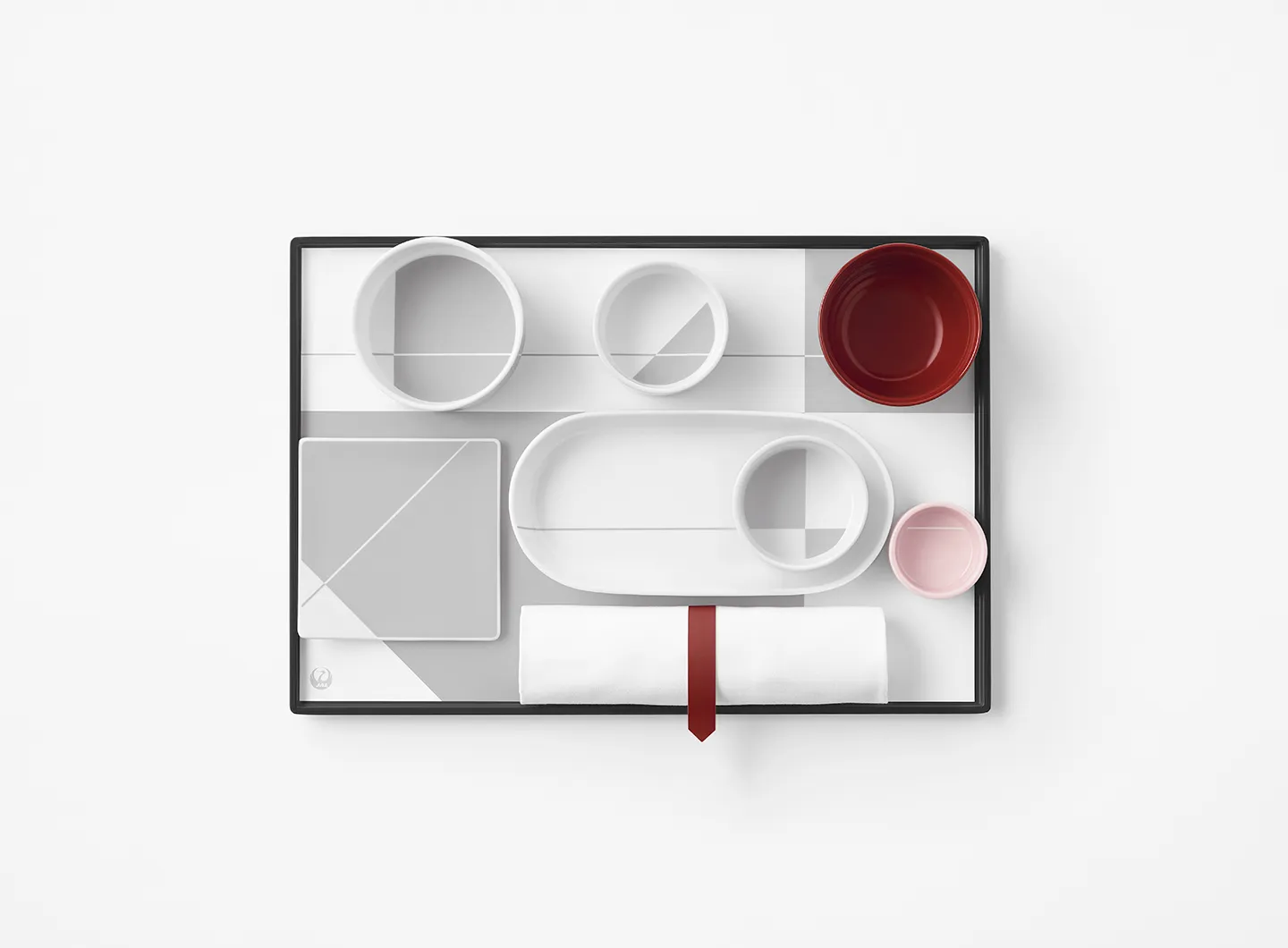

Quando realizzo un progetto, rispetto al colore o alla forma dell’oggetto, mi concentro su quale narrativa poter inserire nel contesto dell’oggetto stesso e su come poterla trasmettere a quante più persone possibile. Più si cerca di narrarne la storia in modo chiaro e onesto, più aumentano le possibilità di ottenere un’espressione semplice che elimini ogni rumore in eccesso da quell’oggetto. Una cosa a cui sto cercando di prestare attenzione di questi tempi è che se si eccede nel rendere il design in modo scarno, si corre il rischio che l’oggetto in questione trasmetta alle persone un senso di freddezza e tensione. Secondo me, aggiungendo altre emozioni come l’umorismo e la sorpresa – proprio come se fossero un pizzico di spezie – si provocherà un senso di maggior acclimatamento con gli oggetti.

Ci sono così tante differenze che semmai è più difficile trovare le somiglianze... (sorride ironico, ndr) Nei primi tempi in cui ho iniziato a lavorare con le aziende italiane, a volte mi disorientava la mancanza di certezze nella pianificazione del progetto e nel modus operandi. Dopo vent’anni mi sono piuttosto abituato a questo modo di procedere, e ora sono io a sentirmi legato quando ho a che fare con i clienti giapponesi, e mi sembra perfino di essere io a disorientare loro con la mia disinvoltura (ammicca con un sorriso, ndr). Sento che la passione e l’amore delle aziende italiane per il design sono valori che anche altre aziende estere potrebbero imparare. Inoltre, la sensazione che il designer possa essere un “membro della famiglia” dell'azienda è ineguagliabile, e penso che questo contribuisca in modo imprescindibile al massimo sviluppo delle capacità dei designer.

Nel corso della storia, i progetti innovativi sono apparsi nel mondo in tempi di trasformazione piuttosto che in periodi di stabilità. La terra sta attraversando un grande cambiamento di paradigma a causa della crisi innescata dal Covid-19, con alcuni che rifiutano tale cambiamento e cercano di colmare il divario con gli stili di vita precedenti, con altri che cercano di adattarsi ai nuovi stili di vita, con i valori che si diversificano come non mai, e con la percezione che tutto ciò stia portando a un aumento esplosivo di nuove necessità. Credo che ora più che mai il mondo abbia desiderio di design.

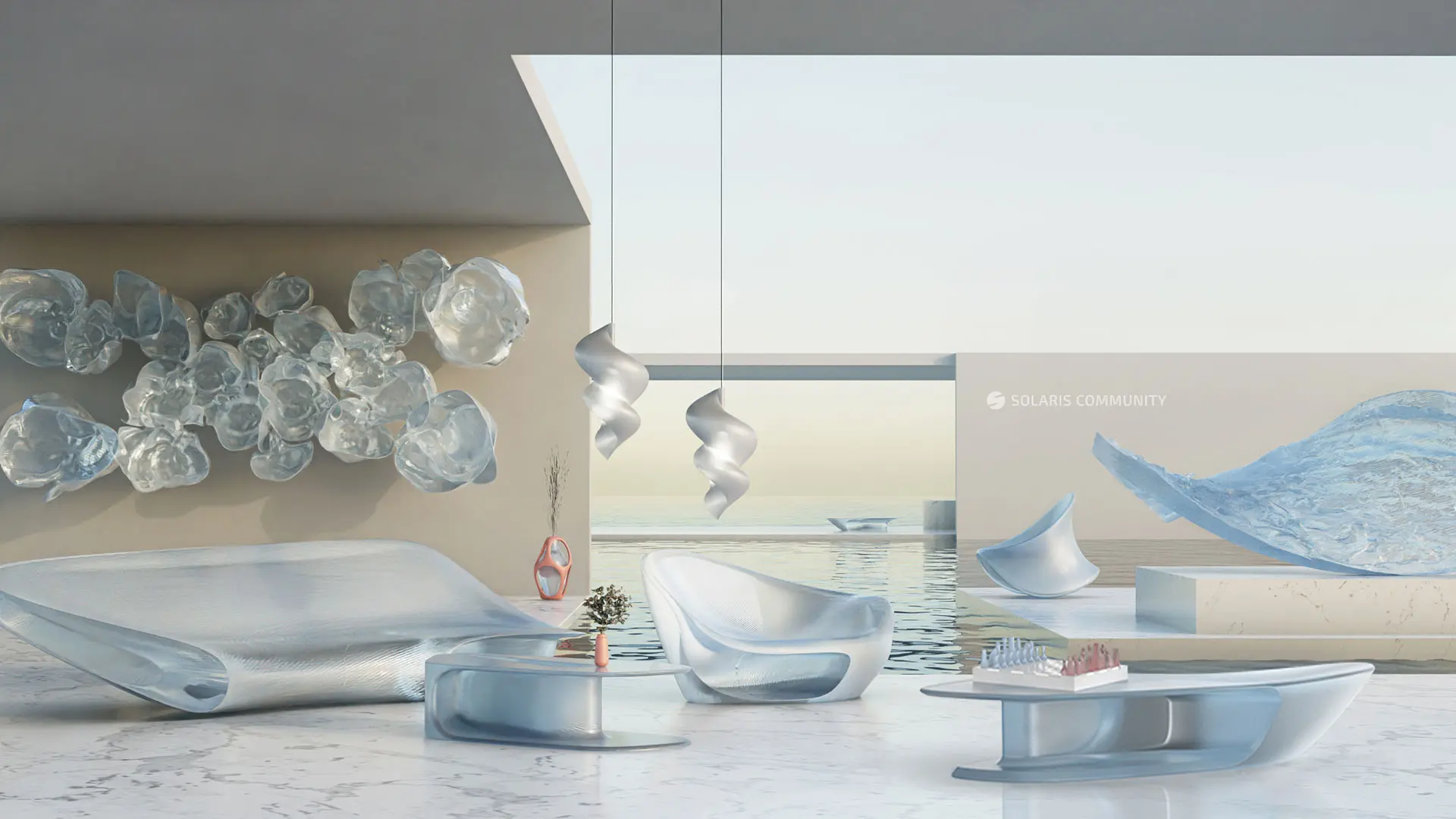

Per sei anni ho studiato architettura all’università e per vent’anni ho progettato utilizzando un approccio architettonico. Adesso come posso restituire l’esperienza di questi vent’anni a questa disciplina? Penso che l’interesse stia volgendo verso la possibilità di espandere gli ambiti dell’architettura portando al loro interno nuove prospettive. Credo che più che essere una sfida di grandi ambizioni, si tratti di come posizionare una delle diverse tematiche parallele, mentre i princìpi base della produzione non cambieranno molto rispetto al passato.

I progetti di design in settori non consueti come la medicina, lo sport, il cibo, l'agricoltura, la pesca, i trasporti e lo sviluppo urbano stanno aumentando. Mi auguro di poter contribuire, anche solo di poco, alla società del futuro, affrontando ognuno di questi progetti con cura e autenticità.

Manifestazioni

Manifestazioni